1. Ungkapan tentang dalil yang dikritik oleh mujtahid itu sendiri (karena) ketidaksanggupannya untuk memunculkannya disebabkan tidak adanya kata/ ibarah yang dapat membantu mengungkapankannya. (Abu Zahroh)

2. Meninggalkan / mengalihkan hasil qiyas menuju/ mengambil qiyas yang lebih kuat darinya. (Jasim Muhalhil)

3. Mengambil kemaslahatan yang bersifat parsial dan meninggalkan dalil yang bersifat umum/ menyeluruh. (Al Fairuz Abadi)

4. Beralihnya seseorang dari menghukumkan suatu masalah dengan yang serupa karen adanya kesamaan-kesamaan kepada hal yang berbeda karena pertimbangan yang lebih kuat yang mengharuskan beralih dari yang pertama. (Al Jayzani)

5. Meninggalkan salah satu ijtihad yang tidak mencakup seluruh lafaznya karena pertimbangan yang lebih kuat darinya. (Al Qorofi)

6. Memprioritaskan untuk meninggalkan tuntutan sebuah dalil dengan cara pengkecualian, rukhsoh dan mu’arodloh karena sebagian tuntutannya bertentangan. (Ibnul Arobi)

7. Pendapat yang tidak bersandarkan kepada keterangan dari salah satu syarak, yaitu al-Quran, sunnah, ijma’, dan qiyas. (Imam Syafii).

Sebelum Abu Hanifah menggunakan istilah istihsan, ulama-ulama sebelumnya telah menggunakan istilah ini. Iyas ibn Mu’awiyah seorang hakim dalam pemerintahan Umaiyah pernah berkata:

“tidaklah saya menemukan qadhi, melainkan apa yang dipandang baik manusia”.

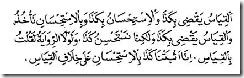

Sesudah Abu Hanifah menjadi seorang mujtahid dan ahli falsafah dalam bidang hukum, istilah istihsan sering digunakan sehingga menyaingi qias. Umpamanya Abu Hanifah berkata:

“qias memutuskan bgini, sedang istihsan memutuskan begitu. Kami mengambil istihsan. Qias memutuskan begini, akan tetapi kami beristisan, andaikata tidak ada riwayat tentulah saya menggunakan qias. Kami menetapkan demikian dengan jalan istihsan, tidak bersesuaian dengan qias”.

Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang ahli hukum yang amat pandai menggunakan sumber istihsan dan banyak merujuk masalah-masalah berdasarkan sumber istihsan. Imam Abu Hanifah hampir-hampir digelar ‘imam Istihsan’ sebagaimana beliau digelar imam ahlul ra’yi.

Muhammad Ibnul Hasan, salah seorang murid Imam Ab Hanifah telah berkata:

“adalah Abu Hnifah telah berdiskusi dengan sahabat-sahabatnya tentang qias. Mereka dapat membantahnya. Tetapi apabila Abu Hanifah mengatakan: saya beristihsan, tidak ada lagi orang yang menandinginya kerana banyak dalil-dalil yang dikemukakan tentang istihsan dalam pelbagai masalah”.

Kemudian murid-muridnya yang mencapai darjat ijtihad mengikut jejak Abu Hanifah. Maka telah timbul banyak masalah berdasarkan istihsan sehingga mereka memberi pengertian bahawa istihsan itu merupakan satu dalil hukum dan para mujtahid harus mengetahuinya. Muhammad Ibnul Hasan berpendapat bahawa mengetahui masalah-masalah istihsan adalah syarat untuk berijtihad.

Muhammad Ibnul Hasan berkata:

“mengetahui masalah-masalah istihsan menurut para fuqaha adalah salah satu syarat ijtihad, sama dengan mengetahui dalil-dalil yang lain”.

#Imam Abu Hanifah sendiri berkata:

“barang siapa mengetahui Al-kitab dan As-sunnah, pendapat para sahabat Rasulullah dan apa yang diistihsankan oleh para para fuqaha, dapatlah dia berijtihad terhadap hal-hal yang dihadapinya dan dia menjalankan yang demikian itu terhadap solatnya, puasanya, hajinya dan segala yang disuruh dan yang dilarang. Maka apabila dia berijtihad dan berqias kepada yang menyerupainya dapatlah dia beramal dengan yang demikian walaupun dia salah dalam ijtihadnya”.

Dari beberapa definisi istihsan di atas, terlihat setiap ulama berbeda dalam mendefinikannya sekalipun ada beberapa sisi yang memiliki kemiripan. Seperti hubungan istihsan dengan qiyas. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut ulama ushul fiqh, Istihsan adalah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara’, menuju (menetapkan) hokum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil syara’ yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dalil yang terakhir disebut sandaran istihsan.

Kedudukan Istihsan Dalam Sumber Hukum Islam

Ada tiga sikap dan pandangan ulama dalam menggunakan istihsan sebagai sumber hukum Islam. Ada yang menolak istihsan sebagai sumber hukum Islam sama sekali. Mereka adalah kelompok ulama yang menafikan qiyas seperti Daud Azh Zhohiry, Mu’tazilah dan sebagian Syi’ah. Ada yang menjadikan istihsan sebagai sumber hukum Islam. Mereka adalah kelompok ulama Hanafiah, khususnya tokoh sentralnya Abu Hanifah. Dan yang lain adalah kelompok yang kadang menggunakan istihsan dan kadang menolaknya seperti Imam Syafi’i.

Secara umum ada dua pendapat ulama dalam hal ini:

1. Ada yang menganggapnya sebagai sumber hukum. Diantara ulama yang beranggapan sebagai sumber hukum adalah Imam Hanafi dan Imam Malik sekalipun ia tidak terlalu membedakan antara istihsan dengan Maslahah Mursalah, sehingga beliau menyatakan bahwa istihsan telah merambah sampai 9/10 ilmu fiqh. Adapun alasan-alasan yang dikemukannya antara lain:

Artinya: ”Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal”. (Q.S Azzumar:18)

-

Sabda Rasul SAW: “Apa yang dilihat kaum muslimin baik maka baik pula disisi Allah.”

-

Ijma’ umat dalam kontek istihsan tentang boleh masuk kepemandian umum, tanpa pembatasan waktu dan penggunaan air serta ongkosnya.

2. Menganggap bukan sebagai sumber hukum. Diantara ulama yang menolaknya sebagai sumber hukum adalah Imam Syafi’i. Dalam bukunya ”Ar Risalah” beliau menyatakan bahwa haram bagi seseorang untuk mengatakan sesutau atas dasar Istihsan. Karena Istihsan hanyalah talazzuz. Beliau juga berkata ”Barang siapa yang beristihsan sungguh ia telah membuat syariat”. Menurut beliau tidak boleh seorang hakim atau mufti menghukumi atau berfatwa kecuali dengan dalil yang kuat (khobar lazim) yang bersumber dari kitabullah, sunnah, ucapan ulama yang tidak diperdebatkan (ijma’) atau qiyas. Tidak boleh menetapkan hukum/ fatwa dengan Istihsan. Bahkan ada dikalangan Asy Syafi’iyah secara ekstrim mengkafirkan dan membid’ahkan. Adapun alasan mereka yang menolak istihsan sebagai sumber hukum, antara lain:

-

Karena kewajiban seorang muslim adalah mengikuti hukum Allah dan RasulNya atau qiyas yang berlandaskannya. Oleh karena itu hukum yang berasal dari Istihsan adalah produk manusia (wadh’i) yang hanya berdasarkan pertimbangan citra rasa dan kesenangan belaka (Tazawwuq dan Talazzuz)

-

Allah swt memerintahkan kita untuk kembali kepada nash atau qiyas apabila kita berselisih paham, bukan kepada hawa nafsu. Seperti Firmannya dalam Annisa ayat 59:

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S Annisa ayat:59)

-

Nabi Muhammad saw tidak pernah memberikan fatwa dengan menggunakan Istihsan. Misalnya ketika beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya ”Kamu bagiku mirip punggung ibuku”. Beliau tidak memberikan fatwa bersdasarkan Istihsan. Akan tetapi menunggu hingga turun ayat tentang Zihar beserta kafaratnya dan contoh lainnya. Atas dasar inilah, kita wajib menghindar penggunaan Istihsan tanpa adanya topangan nash.

-

Nabi saw juga tidak memperkanankan sahabat memeberi fatwa atau bersikap berdasarkan istihsan. Seperti pada kasus Usamah yang membunuh musuhnya yang telah mengucapkan kalimat Laa Ila IllaLLah, karena kalimat itu di ucapkan di saat terdesak dan ancaman pedang yang terhunus.

-

Istihsan tidak memiliki batasan yang jelas dan kreteri-kreteian yang bias dijadikan standar untuk membedakan antara haq dan batil, seperti halnya qiyas. Sehingga bisa menimbulkan bias.

Macam-Macam Istihsan

Ada beberapa macam ihtisan, di antaranya:

1. Istihsan dilihat dari aspek pengalihan

Ada tiga contoh dalam kasus ini, yaitu:

Mengalihkan qiyas zhohir mengambil qiyas khofi.

Contohnya pada kasus tanah wakaf pertanian (sawah). Dilihat dari kacamata qiyas kewajiban mengairi tanah (sawah) tersebut tidak otomatis termasuk wakaf tanah pertanian tersebut, apalagi memang tidak disebutkan saat mewakafkannya. Alasannya karena qiyas zhohir, yaitu mengqiyaskan wakaf kepada jual beli dimanan apabila terjadi transaksi atas suatu barang maka terjadi pemindahan kepemilikan sesuai akad yang disepakatinya/ dikemukannya. Namun apabila dilihat dari kacamata istihsan maka kewajiban mengairi tanah wakaf (sawah) masuk dalam akad wakaf. Alasannya mengalihkan/mengabaikan hasil qiyas zhohir mengambil hasil qiyas khofi. Karena tujuan dari wakaf tersebut adalah memanfaatkan hasil dari pertaniantersebut. Dan sawah itu tidak akan menghasilkan/mendatang-kan manfaat apabila tidak diairi.

Mengalihkan nash yang bersifat umum, mengambil hukum khusus. Contohnya pada kasus Umar ra yang membatalkan hukum potong tangan seorang pencuri karena kejadiannya saat terjadi musim paceklik/kelaparan. Padahal ayat potong tangan itu cukup jelas (5/38). Juga pada jual beli salam. Berdasarkan dalil umum tidak boleh. Karena Nabi saw bersabda: ”Janganlah kamu menjual yang tidak kamu miliki” [HR. Ahmad ]. Namun karena ada dalil khusu maka jual beli salam dibolehkan. Sabda Nabi saw ”Siapa yang melakukan jual beli salam, maka harus jelas ukuran, timbangan dan watunya” [HR. Bukhori]

Mengalihkan/mengabaikan hukum kulli mengambil hukum istitsna’I (pengkecualiaan).

Contohnya pada orang yang makan saat puasa karena lupa. Kaidah umum, puasanya batal karena salah satu rukunnya, yaitu alimsak telah rusak. Namun karena ada dalil khusus yang mengkecualikannya, maka puasanya tidak batal. Yaitu sabda Nabi saw: “Siapa yang lupa padahal ia tengah puasa lalu ia makan atau minum, hendaknya ia menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya itu adalah makan dan minum yang diberikan Allah”.

2. Istihsan dilihat dari sanad atau sandaran yang digunakan dalam pengalihan/ atau pengabaian.

Ada beberapa contoh dalam kasus ini, yaitu:

Istihsan yang sanad/sandarannya berupa quwwatul atsar/riwayat yang kuat.

Contohnya pada kasus sisa air minum unggas carnivora sepeti burung elang, rajawali atau burung pemakan bangkai. Dilihat dari kacamata qiyas maka air itu menjadi najis. Yaitu apabila diqiyaskan kepada hewan buas. Karena ada kesamaan illatnya yaitu sama-sama hewan yang dagingnya haram dimakan. Namun apabila dilihat dari kacamata istihsan, hukum air itu suci namun makruh. Karena hewan burung minum dengan paruhnya. Dan paruhnya adalah suci karena ia sejenis tulang yang kering. Ini berbeda dengan hewan buas yang minum dengan lidahnya yang mengandung air liur yang bersumber dari dagingnya yang najis/ haram.

Istihsan yang sandarannya berupa maslahat

Contohnya pada kasus ‘al ajir al musytarok’ (pekerja yang terikat pada banyak orang) seperti tukang jahit, yang menghilangkan/ kehilangan bahan. Dilihat dari kacamata qiyas, ia tidak wajib mengganti apabila bukan karena kelalaiannya. Namun apabila dilihat dari kacamata istihsan ia wajib menggantinya untuk menjaga agar hak milik orang tidak disia-siakan.

Istihsan yang sandarannya berupa ijma

Contohnya pada kasusu akad Istishna’ (pesanan). Menurut qiyas semestinya akad itu batal. Sebab objek akad tidak ada ketika akad itu berlangsung. Akan tetapi transaksi model ini telah dikenal dan sah sepanjang zaman, maka ia dipandang sebagai ijma’ atau ’urf ’aam yang dapat mengalahkan dalil qiyas. Yang demikian ini berarti merupakan perpindahan dari suatu dalil ke dalil yang lainyang lebih kuat.

Istihsan yang sandarannya berupa qiyas

Contohnya pada kasus wanita yang perlu pengobatan khusus. Pada hakikatnya seluruh tubuh wanita adalah aurat. Akan tetapi dibolehkan untuk melihat sebagaian tubuhnya karena hajat. Seperti untuk kepentingan pengobatan oleh seorang dokter. Di sini terdapat semacam pertentangan kaidah, bahwa seorang wanita adalah aurat, memandangnya akan mendatangkan fitnah. Sementara disisi lain akan terjadi masyaqqoh apabila tidak diobati. Dalam hal ini dipakai illat, at taysir (memudahkan).

Istihsan yang sandarannya darurat.

Contohnya pada sumur yang kejatuhan najis. Apabila sumur itu dikuras sangat tidak mungkin. Karena alat yang digunakan pasti terkontaminasi kembali dengan najis tersebut. Namun dengan pertimbangan darurat hal itu dapat dilakukan.

Istihsan yang sandarannya berupa ’urf (budaya/ kebiasaan)

Contoh orang yang bersumpah tidak makan daging (lahman). Namun kemudian ia makan ikan. Berdasarkan qiyas ia telah melanggar sumpahnya karena Al Qur’an menyebut ikan dengan kata ”lahman toriyyan” . Namun berdasarkan ’urf, ikan itu berbeda dengan daging.

Maslahah Mursalah

Muslahah Mursalah adalah suatu kebaikan (maslahah) yang tidak disinggung-singgung syara’ untuk mengerjakannya atau meninggalkannya. Jika dikerjakan akan membawa manfa’at atau menghindari keburukan. Dalam praktiknya, maslahah mursalah tidak banyak berbeda dengan istihsan. Perbedaannya, istihsan adalah mengecualikan sesuatu hukum dari peraturan umum yang ditetapkan qiyas. Sedangkan maslahah mursalah tidak ada penyimpangan dari qiyas.

Jumhur ulama menetapkan bahwa maslahah mursalah sebagai dalil syara’ yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia.

2. Menurut penyelidikan bahwa hukum-hukum, putusan-putusan, dan peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabiin, dan imam-imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Pada pendapat lain, jumhur ulama menolak mashalihul mursalah sebagai sumber hukum dengan alasan berikut ini :

1. Dengan nash-nash yang ada dan cara qiyas yang benar, syara’ senantiasa mampu merespons masalah yang muncul demi kemaslahatan manusia.

2. Bila menetapkan hukum hanya berdasarkan kemaslahatan berarti dapat membuka pintu keinginan hawa nafsu.

Sementara imam syafi’i membolehkan berpegang mashalihul mursalah dengan syarat harus sesuai dengan dalil kulli atau dalil juz’i dan syara’. Sedangkan Imam Malik membolehkan secara mutlak, dengan alasan sebagi berikut :

1. Bahwa setiap hukum selalu mengandung kemaslahatan bagi manusia. Rasul diutus juga untuk menjadi rahmat bagi setiap alam. Kemaslahatan manusia, akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari’at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan manusia.

2. Para sahabat, tabi'in, dan para mujtahid banyak yang menetapkan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan yang tidak ada petunjuk dari Syara'.

Adapun syarat-syarat mashalihul mursalah adalah sebagai berikut :

1. Mashalihul Mursalah hanya berlaku dalam masalah mu’amalah dan adat kebiasaan, bukan pada bidang ibadah.

2. Masalah harus jelas dan pasti tidak boleh berdasarkan prasangka.

3. Hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahat itu tidak bertentangan dengan syariat yang ditentukan oleh nash dan ijma’.

‘Urf

‘Uruf adalah apa-apa yang saling diketahui oleh manusia dan mereka mempraktekannya, baik perkataan atau perbuatan atau meninggalkan. Dalam pembicaraan ahli hukum tidak ada perbedaan antara ‘uruf dan adat.

Ø ‘Uruf perkataan: penggunaan lafadz al-waladu kepada anak lelaki, bukan kepada anak perempuan.

Ø ‘Uruf perbuatan: manusia sering berjual beli dengan saling memberi barang dan harganya.

Ø ‘Uruf meninggalkan: manusia tidak menggunakan kata-kata daging untuk ikan.

‘Uruf terbentuk dari saling mengetahui dan menerima diantara manusia walaupun berbeda-beda tingkatan mereka, rakyat umum dan golongan khusus. Berbeda dengan ijma’ yang terbentuk karena kesepakatan ulama’, sedangkan rakyat umum tidak campur tangan dalam pembentukannya. Pembagian ‘uruf ada dua diantaranya:

-

‘Uruf shahihah yaitu suatu kebiasan yang bisa dijadikan landasan hukum.

-

‘Uruf fasidah yaitu suatu kebiasan yang tidak bisa dijadikan landasan hukum, karena bertentangan dengan nash-nash qot’i

Sedangkan ‘uruf yang shahihah masih dibagi dua lagi yaitu ada yang khos dan yang ‘am. ‘uruf shohih ‘am adalah suatu kebiasaan yang telah disepakati oleh setiap manusia dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dan ‘urf ‘am ini termasuk kategori ijma’ bahkan mempunyai status yang lebih universal dari pada ijma’. Seperti sesuatu yang diberikan oleh laki-laki kepada wanita pinangannya berupa perhiasan dan pakain adalah hadiah yanh tidak termasuk sebagian dari maskawinnya.

Sedangkan ‘uruf shohih khos adalah suatu kebiasaan yang hanya diakui oleh satu negara, satu propensi ataupun sekelompok masyarakat, seperti halnya dalam masalah perniagaan atau bercocok taman dan lain sebagainya. Dan ‘uruf yang seperti ini ketika dijadikan landasan dari sebuah hukum, maka status keputusnya tidaklah valid.dan hanya berlaku di tempat dan pada masa keputusan hukum tersebut di tetapkan. Karena ‘uruf khos ini bersifat dinamis yang selalu berubah seiring perubahan zaman .

Oleh karena itu, sah-sah saja bagi ulama’-ulama’ masa kini melakukan rekonstruksi atau bahkan dekonstruksi terhadap keputusan-keputusan ulama’ terdahulu. Mengingat tradisi saat ini sudah jauh berbeda dengan tradisi terdahulu yang di jadikan pertiumbangan hukum oleh ulama’ masa itu. Karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa keputusan mereka selalu terkontaminasi oleh situasi dan kondisi yang terjadi ditengan komonitasnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan apabila mereka hidup di tengah komonitas yang mempunyai tradisi yang berbeda dengan kehidupan mereka sebelumnya mereka akan merekonstruksi keputusannya sendiri agar selalu sesuai dengan konteks dimana mereka berada. Bahkan hal ini juga pernah terjadi pada diri imam as-syafi’i.

Oleh karena itulah bagi seseorang yang sudah sampai pada tingkatan mujtahid, apabila ingin memutuskan hukum mempunyai sebuah kewajiban untuk selalu mengikuti perkembangan zaman, agar bisa mengetahui seluruh problema dan dinamika yang sedang terjadi. Serta dituntut untuk selalu mengetahui tradisi-tradisi atau adat istiadat yang berlaku ditengah komonitasnya.

Dan di samping itu pula seorang mujtahid di tuntut mampu membedakan antara tradisi yang ‘am dan yang khos. Tujuan dari kesemuanya ini hanya satu yaitu agar hukum yang diputuskan tidak memberatkan terhadah penduduk suatu tempat dimana hukum tersebut ditetapkan.sebagaimana firman Allah dalam al-qur’an yang artinya : Allah tidaklah menghendaki ajaran agama ini memberatkan bagi manusia

Kedudukan hukum ’uruf adalah: ‘Uruf juga bisa dijadikan landasan hukum dalam masalah fiqhiyyah apabila sudah tidak memenukan hukum dalam al-quran. Dengan berlandaskan sebuah hadist yang artinya : Suatu kebiasaan yang dinilai baik oleh orang-orang islam, juga dinilai baik disisi Allah.

Bahkan imam jalaluddin as-sayuti dalam kitab asybah wa an-nadloir mengatakan bahwa ketetapan berdasarkan ‘uruf termasuk dalam kategori ketetapan berdasaekan dalil syar’i. dan juga dalam masalah ini, ada satu kaidah yang masyhur dikalangan ulama’ yang artinya : Apa yang terkenal sebagai ‘uruf sama dengan yang ditetapkan sebagai syarat, dan sesuatu yang tetap karena ‘uruf sama dengan yang tetap karena nash.

Syarat-syarat ’urf adalah :

1. ‘Urf ini berlaku umum artinya dapat diberlakukan untuk mayoritas persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.

2. ‘Urf telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya ‘urf itu lebih dulu ara sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

3. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.

‘Urf tidak bertentangan dengan nash, sehingga hukum yang dikandung nash tidak bisa diterapkan. Jika terjadi pertentangan ‘urf dengan dalil syara’ di tengah-tengah masyarakat, maka pertentangan tersebut adalah:

1. Pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat khusus atau rinci, maka ‘urf tidak dapat diterima, seperti kebiasaan orang jahiliyah menyamakan kedudukan anak yang diadopsi dengan anak kandung dalam masalah warisan harus ditinggalkan.

2. Pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat khusus, maka ‘urf harus dibedakan antara ‘urf al-lafzi dengan ‘urf al-amali, jika ‘urf itu ‘urf al-lafzi, maka dapat diterima, dengan alasan tidak ada indikator bahwa nash umum tidak dapat dikhususkan oleh ‘urf. Seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Untuk ‘urf al-amali terjadi perbedaan pendapat ulama hanafiyyah jika ‘urf al-amali bersifat umum, maka ‘urf tersebut dapat mengkhususkan hukum nash yang umum.

3. ‘Urf yang terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan ‘urf tersebut, maka ulama sepakat mengatakan bahwa ‘urf seperti ini, baik lafzi maupun amali tidak dapat dijadikan hujjah dalam menerapkan hukum syara’. Seperti kerelaan anak perawan ketika dinikahkan dengan diamnya, maka sesuai dengan perkembangan zaman tidak dapat diterima lagi, karena pada saat sekarang anak perawan sudah berani mengatakan iya atau tidak terhadap setiap perkataan orang tuanya.

Istishab

Istishab adalah menetapkan hukum yang ada pada waktu yang lalu dan menetapkan pula berlakunya sampai ada dalil yang mengubahnya. Dengan kata lain, istishab adalah menjadikan hukum satu peristiwa yang telah ada sejak semula tetap berlaku hingga peristiwa berikutnya, kecuali ada sumber hukum yang mengubah ketentuan hukum itu. Menurut istilah ahli usul fikih, istishab adalah membiarkan berlangsungnya suatu hukum yang sudah ditetapkan pada masa lampau dan masih diperlukan ketentuannya sampai sekarang, kecuali jika ada dalil lain yang mengubahnya.

Macam-macam istishab adalah:

-

Istishab Aql

Istishab aql adalah suatu keyakinan umum dalam rangka mendalami agama sehingga ulama membedakan ajaran agama menjadi dua bagian, yaitu ibadah (tidak sepenuhnya sama dengan fiqih ibadah) dan muamalah (tidak sepenuhnya sama dengan fiqih muamalah).

-

Istishab Syara

Istishab Syara adalah suatu perbuatan yang tegak karena perintah Allah dan Rasulullah serta tidak ada dalil yang mengubah perintah tersebut. Contohnya adalah wudu dan jumlah rakaat salat.

Syar’u man Qablana, Sadduz-Zara’i, Mazhab Sahabi, dan Dilalatul Iqtiran

-

Syar’u man Qablana

Syar’u man qablana merupakan ketentuan hukum Allah swt, yang disyariatkan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad saw. Bagi umat islam, mengikuti hukum-hukum tersebut merupakan suatu kewajiban selama tidak ada dalil-dalil yang menghapuskannya.

Secara etimologis, syar’u man qablana adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah swt, bagi umat-umat sebelum kita.

-

Sadduz-Zara’i

Sadduz-Zara’i identik dengan wasilah (perantara). Sadduz-Zara’i dapat diterjemahkan juga dengan “menghambat” atau “menyumbat sesuatu yang menjadi perantara”.

Para ahli ushul fiqih mengemukakan bahwa sadduz-Zara’i adalah mencegah sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan, baik untuk menolak kerusakan itu sendiri maupun menyumbat jalan sarana yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan. Tujuan utama dari sadduz-zara’i adalah untuk kemaslahatan umat.

-

Mazhab sahabi

Tidak terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama bahwa perkataan sahabat (mazhab sahabi) yang bukan berdasarkan pikiran semata-mata adalah menjadi hujjah bagi umat islam. Yang demikian itu, karena apa yang dikatakan oleh para sahabat itu tentu saja berdasarkan apa yang telah didengarnya dari Rasulullah saw.

-

Dilalatul-Iqtiran

Dilalatul-Iqtiran adalah penunjukan lafal terhadap kesejajaran hukum karena ditempatkan secara bergandengan. Para ulama usul fikih dan fikih tidak banyak yang memperhatikan secara serius dilalatul-iqtiran. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa tulisan mengenai kitab fiqih dan ushul fiqih. Para ulama tidak mengikutkannya dalam sub bahasan mereka. Meskipun kurang bahasannya dilingkungan ulama, namun para ulama pada dasarnya telah mempraktikkannya dengan tidak menyebut namanya.

RAHMAD KURNIAWAN

3 Tanggapan untuk "Ishtihsan, Maslahah Murshalah, ‘Urf, Istishab, Syar’u Man Qablana, Saduz-Zara’i, Dan Dilalatul-Iqtiran"

terima kasih atas pembahasan nya,,,

Pelajaran yg sangat bermanfaat. . Subhanallah

makalahnya sangat membantu saya... sesuai dengan mata kuliah saya.. matur nuhun, semoga bermanfaat

Post a Comment